音楽の指導者が持っていたいスキル

- 郁代 麓

- 2023年11月26日

- 読了時間: 4分

更新日:2024年3月19日

今日はNLP的なアプローチで語ってみたいと思います。

音楽に限らず、表現活動をする人たちが生徒さんを持つようになって

引き出しにたくさん入れておきたいスキル!

そ

れ

は

「メタファー」

メタファーというのは比喩表現のことなのですが

メタファーを使うと情報が相手に浸透しやすくなります。

「雪のような白い肌に触れるときの ような感覚」

「羽が地面に着地するときのようなタッチ」

「天女の羽衣が風に舞うような柔らかさ」←みたことないが・・(笑

「注射を打った後にアルコール綿で押さえて少し揉んでくださ〜いという指の使い方」←友人が使ってた例(笑 ユニークでわかりやすい!

こういうのは理屈でなく伝わってしまうのだな。

あ〜〜あ〜あ〜💡 みたいな。

わかるわかる♪

と目をつぶり思わずその世界に入っていってしまうようなそんなメタファ。

これは体の動きをインストラクションするときには特にパワフルに役立つ。

音の終止の仕方などは、イメージ力をふんだんに使うところ。

ただ弓を止めるのではなく、どう止めたいのか

白鳥が湖に着水する時のような終わり方

小鳥が小枝にチョンと止まる時のような終わり方

映画が終わってスクリーンが真っ黒になった時のような終わり方

夕日が沈む時のような終わりかた

全てに違う時の流れが感じ取れませんか?

どうしても力が入ってしまう動きに、どう力を抜かせるのか、弓の動かし方や、手の形の作り方etc...

伝え方に悩むところです。

「あなたの笑顔は美しい」

→「あなたの笑顔はひまわりのようだ」

「楽しく歩こう!」

→「小人たちと一緒に行進をするように歩こう!」

「あなたは頑固な人」

→「あなたは石のように鋼のように固い意志を貫く人」

様々な状況でメタファーを使うと

ビジュアルが伴って一層イメージが鮮明になる。

こういうメタファーというのは咄嗟には結構出ずらいもので

いざ使おうと思うと言葉にならない😂

メタファーのバリエーションを増やすいい方法があります!

そ

れ

は

美術館へ足を運ぶこと♪

もちろん自然の中に身をおくというのもいいです。

ですが、美術館がいいんです!

なぜ美術館かというと、

作品は人が造ったものだからです。

作者の中を通して、風景や物、観て頂く人に伝わるように「可視化・具現化」しているから。あまりにも抽象的な作品は更なる想像力を求められますが・・

私たちがみている空は「青」なのですが、絵に描かれると青色だけではないことがわかります。青だけでない色、光や風、時間までも空に混ざっているかのように。

人間が世の中をみる時は単純化してみるようになっているので、複雑さは処理されない。

あえてその複雑さを言葉にしてみることが大切です。

そして書き留める。

そうするとメタファーがどんどん増えていきます。

それが創作物だとより表現しやすくなるのです。

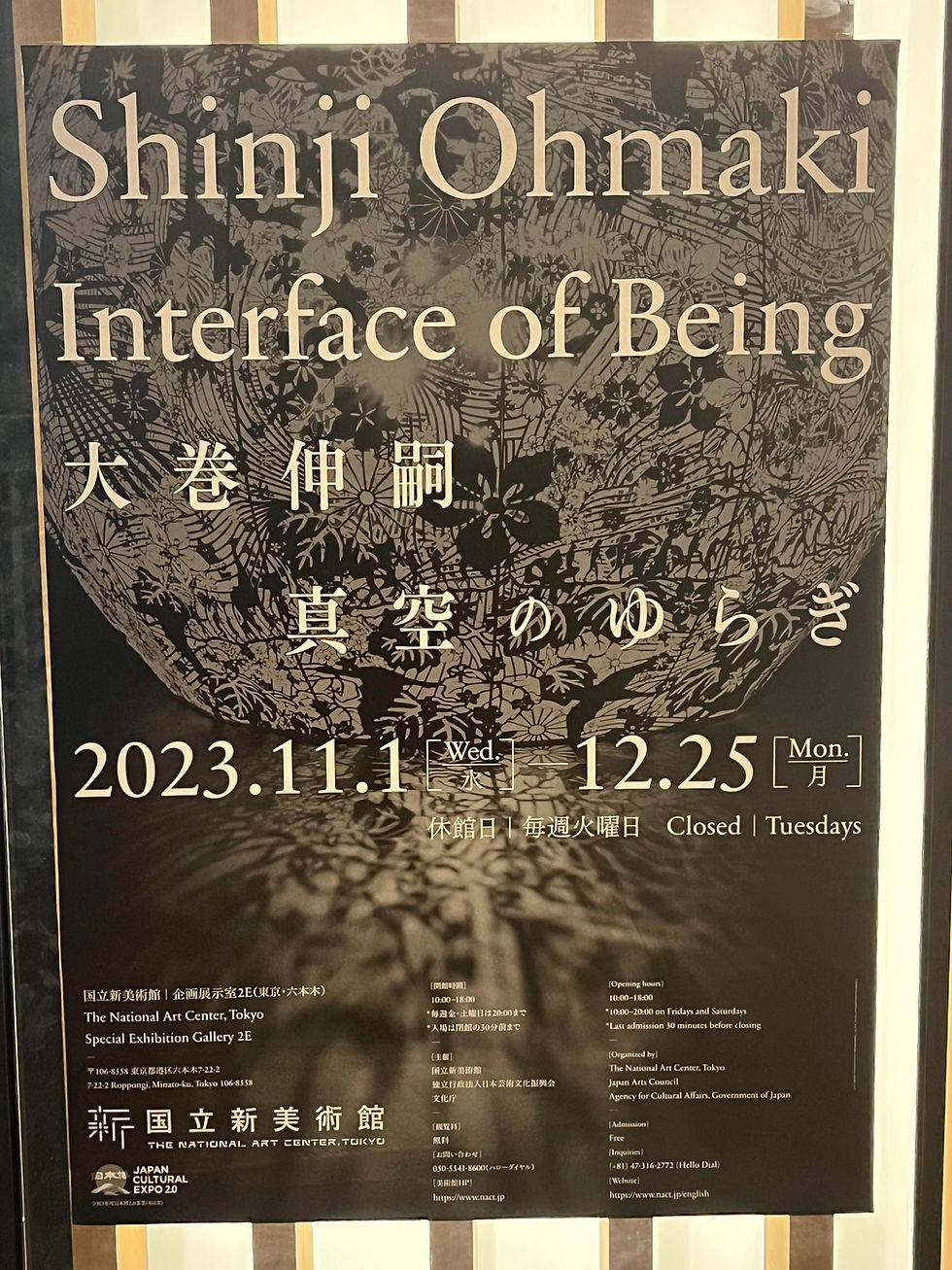

先日、六本木の国立新美術館へ行きました。

大巻伸嗣

Interface of Being

真空のゆらぎ

2023年11月 1日(水) ~

2023年12月25日(月)https://www.nact.jp/exhibition_special/2023/ohmaki/index.html

大巻伸嗣さんは「存在するとはいかなることか」という問いを掲げ、身体の感覚を揺さぶるような大規模なインスタレーションを創り出してきた現代美術家です。

*インスタレーションとは、展示空間を含めて作品とみなす手法

柔らかな布を使い波を表現する展示がありました。

実際の波とは明らかに違うのに、波にしか見えなかった。

水を布に見立て、風と光を加え、波とうねりと水飛沫までも表現する。

「観ているもの、感じているものを表現していいよ」というようなスローモーションのような時間を与えてくれる。

しばらく椅子に座って見ていたのですが

「こんな弓の使い方をしたいな〜」と思いました。

大きな波が起きるときのエネルギーの塊、

力強く高く膨らむ波、

うねりに光が照らされた時の高揚感、

波が引いていくときのような儚さ

もちろん自然の波を見ても感じられることかもしれませんが

大巻さんという人が、自分のフィルターを通しそれらを作り出した表現がありました。

音楽でこういうことを自分の中から作り上げて表現できたら最高だ!

それには、イメージすること、

イメージをさらに膨らませて自分の世界と繋げていく。

そして、イメージを具現化すること。

美武術館にはそんなイメージを与えてくれる素材がたくさんあるのです。

指導者には技術を言葉で表現する力量が大切です。

ここにどんな工夫があるかで、伝わり方が大きく変わる。

昔の職人さんのように見て盗め!というのは実はすごく高度なこと。

「見て真似する」それができる人は早いです。とにかく学ぶのが早いです。

でもそれをできる人は結構稀なのです。

人が情報をキャッチするスタイルはそれぞれで、

本を読む派 動画を見る派 話や音を聴く派 実際に感じ取る派

どれが良い悪いではなく、どれが自分にとって入りやすいか

でも少しその枠を広げて違うシステムを使ってみると

また新たな発見もあったりします。

あと、美術館にいると

とっても個性的なお洒落な人に出会うことも♪

六本木だからかなっ。

コメント